深瞳工作室出品

科技日报记者 刘昊 王祝华 赵汉斌 策划 赵英淑 滕继濮 王菲

走进云南省红河热带农业科学研究所的试验种植基地,连片的油梨树在阳光下枝叶摇曳,累累硕果格外醒目。油梨创新团队副研究员邓成菊和同事穿梭林间,记录着数据。

近年来,油梨在国内市场备受追捧,我国油梨种植技术已取得突破。然而,邓成菊告诉记者,油梨优质种质资源稀缺,产业主要依赖进口品种——“哈斯”。

热带作物种质资源被誉为热带农业创新和农产品供给安全的“芯片”。当前,全球种业竞争加剧、资源流失风险加大,如何守护好这一战略资源,成为热带农业领域的重要课题。

攥紧热带农业的未来

在当今全球农业竞争中,种质资源已成为决胜关键。攥紧种质资源,就是攥紧热带农业的未来。作为热带作物生产与消费大国,我国天然橡胶、荔枝、龙眼等产业规模领跑世界,而支撑这些产业发展的正是保存总量稳步提高的热带作物种质资源。

“天然橡胶是国家重要战略物资,汽车轮胎、航空航天装备都离不开它。”中国热带农业科学院橡胶研究所研究员高新生介绍,优质橡胶树种质资源是提高产量、保障供给的基础。其研究团队通过筛选抗寒、抗风的橡胶树种质资源,培育出的优良品种能在我国纬度更北、海拔更高的增量区域种植。例如,“热研7-33-97”比传统品种产量提高至少30%,目前该品种推广面积已超330万亩,每年增产3.5万吨橡胶。

作物特性与环境适配性,也是影响热带农业发展的另一关键。以海南椰子为例,它抗台风能力强,但熟得晚,7到8年的结果周期制约了产业发展。中国热带农业科学院椰子研究所系统选育的“文椰”系列矮化品种,将结果期缩短至3年,不仅单株产量提升3倍,采摘成本也显著降低,让“椰子自由”不再遥不可及。

“在全球种业竞争中,掌握了种质资源,就掌握了竞争的话语权。”云南省德宏热带农业科学研究所副所长白学慧告诉记者,经过多年攻关,该所已打破种质引进、创新、选育三大瓶颈,构建起咖啡种业自主创新体系,实现了云南咖啡从“种质依赖”到“种源自主”的跨越。其中“德热”系列新品种生豆价格比平均市场价高30%。

农业农村部数据显示,截至2024年底,我国累计通过国家和省级审定认定的热带作物品种超200个,登记品种40余个,280个热带作物新品种权申请获受理。全国热带作物主推品种覆盖率已超90%,逐步打破了国外品种的垄断局面。

此外,热带作物种质资源是生物多样性的重要组成部分。瑞丽咖啡种质资源圃是我国规模最大、保存数量最多、资源类型最丰富的咖啡种质资源圃。“这里收集保存了小粒种咖啡等10个种,近千份种质资源。”白学慧说。

广西是我国热带、亚热带水果的重要产区。广西农业科学院园艺研究所所长李鸿莉介绍,该所收集保存了荔枝、龙眼、芒果、火龙果等3300余份种质,为品种选育提供了优异资源。

农业农村部农垦局有关负责人在今年全国热作种质资源保护利用现场观摩交流活动上介绍,目前,我国已建成各级热作种质资源圃(库)105个,热带作物种质资源保存总量达9万余份。其中,甘蔗、荔枝、龙眼种质资源保存量居世界第一,橡胶树、芒果保存量居世界第二。

保护利用之路荆棘丛生

近年来,我国在热带种质资源保护和利用方面取得显著成就,种质资源总量跃居世界前列,但在库圃保存、资源共享、人才培养等方面面临诸多挑战,保护与利用之路依旧荆棘丛生。

收集工作是第一道“关卡”。广西弄岗国家级自然保护区深处,藏着蕴含抗病、抗逆等优异基因的野生龙眼和荔枝资源。然而,这些野生果实藏在数十米高的树冠上,采集起来非常困难。

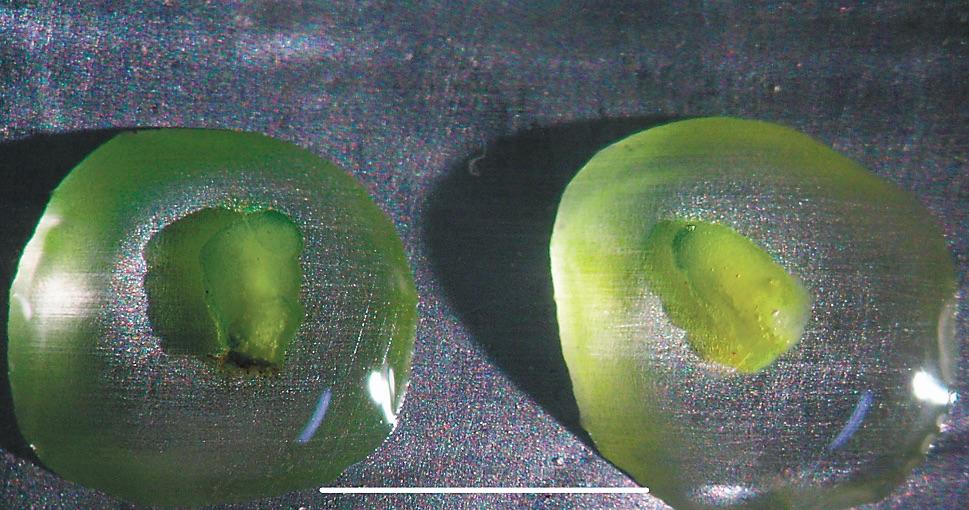

李鸿莉和团队多次深入该区域,常常“望木兴叹”。他们只能在树下落叶与泥土中,寻找自然掉落并萌发的小苗,可一旦离开原生环境,大多数小苗会枯萎。

地形复杂、人迹罕至的偏远地区,往往成为种质资源收集工作的“盲区”。“山路难走、资金不足,收集工作难以深入。”20多年来,国家热带饲草种质资源圃负责人、中国热带农业科学院原副院长刘国道带领团队,从107个国家收集了5000多份种质资源。“有些资源可能在我们发现前,就因森林砍伐、开垦农田而消失。”他感慨道。

产权模糊、科研投入不足等原因使摸清种质资源“家底”越发困难。李鸿莉指出,野生荔枝、龙眼常零星分布于集体林、偏远山区,既无明确权属,也缺管护主体;加之种群数量、遗传多样性从未系统普查过,其潜在价值被长期埋没。另外,由于野生荔枝、龙眼因木材质地坚硬,常被砍伐用作建材或家具,进一步加剧了资源流失。

此外,种质资源筛选、维护成本较高。邓成菊以曾试验种植300余个油梨品种(种质)的云南省红河热带农业科学研究所种植基地为例,油梨是木本植物,品种筛选和验证通常需10年以上。同时,收集的资源来自不同生态类型,在特定区域的适应性需逐一验证,增加了筛选难度。“总体而言,种质资源长期维护成本高昂。”邓成菊说。

而资源共享机制的缺失,则让科研人员陷入“各自为战”的困境。某农业科研院所研究员郑敏坦言,由于目前尚没有明确共享规则和利益保障机制,他们担心资源共享后团队多年研究成果被其他单位抢走,影响了跨单位、跨领域协同创新的积极性。

此外,人才短缺正成为制约种质资源领域长远发展的关键短板。由于工作条件艰苦,薪资待遇缺乏竞争力,人才梯队断层风险逐步显现。海南三亚某农业研究所,从事种质资源研究的人员平均年龄达45岁,35岁以下科研人员占比不到10%。“每年招聘收到不少简历,但愿意留下并长期从事这项工作的年轻人寥寥无几。”该所有关负责人表示。

构建分级保护网络

面对资源流失风险、保存体系脆弱、转化效率低等难题,如何保护与创新我国热带作物种质资源?采访中,李鸿莉举了“石硖”龙眼的例子。

在广西平南县,有一片由108株“石硖”龙眼树组成的母本园,它承载着近百年历史,是活态基因库。1927年,一位年轻人用优质野生龙眼枝条嫁接,培育出平南第一株“石硖”龙眼,后又栽培出108株母树幼苗。如今,平南县已成为全国最大的“石硖”龙眼生产基地。

“平南的母本园是‘石硖’龙眼繁育的生物标尺,多地的‘石硖’龙眼都从这里取回嫁接树枝,极具研究价值。”李鸿莉说,“它启示我们,只要措施得当,先辈留下的农业瑰宝就能实现在发现中保护,在利用中传承。”

保护和发展热带作物种质资源,不仅需要技术,更需要全社会形成意识并付诸行动。李鸿莉认为,强化顶层设计、加大投入至关重要。她呼吁将热带作物种质资源保护纳入科技发展战略重点,建立以财政为主导、多元投入的稳定支持机制,重点支持资源抢救性收集、现代化保存库(圃)建设、深度鉴定与基因挖掘等关键环节。

云南省元谋县地处金沙江流域干热河谷地带,是我国最适宜种植热带作物罗望子的区域之一。

国家干热区特色作物种质资源圃(元谋)执行主任、云南省农业科学院热区生态农业研究所副研究员瞿文林指出,开展基因组测序等研究,是突破当前产业发展瓶颈的重要因素。他认为,应持续开展热带作物种质资源的评价、创新和利用研究,为产业发展提供源头动力。

让科研人员欣慰的是,从濒危珍稀资源保护到种质资源可持续利用,从种质资源研发到产学研深度融合,我国实施的一系列举措,有望让热带作物种质资源保护与创新进入新阶段。

2024年12月,农业农村部介绍全国农业种质资源普查情况,强调对濒危资源开展抢救性保护;2025年5月,农业农村部印发相关措施,明确提出加快引进热带作物等资源,丰富育种研发的种质资源基础;2025年8月底,全国农作物种质资源信息平台上线试运行,旨在打破农作物种质资源共享障碍。

面向“十五五”,农业农村部农垦局已提前部署:热带作物产业将以推动高质量发展为主题,坚持守正创新,发挥优势、弥补短板、强化弱项,持续深化热带作物生产体系、市场体系、经营体系和技术研发体系建设。

多家科研单位负责人表示,热带作物产业发展应深化产学研协同,让企业发挥主导作用,激发育种活力,构建“国家统筹+分级守护”的资源保护网。在国际合作方面,各地团队可依托“一带一路”,分享中国育种经验,助力全球粮食安全。

“我们期待,通过系统性对策,全面提升我国热带作物种质资源的保护、研究和利用水平,为国家粮食安全、农业高质量发展和乡村振兴提供坚实支撑!”李鸿莉说。

【记者手记】

让“绿色方舟”行稳致远

刘昊

无论是穿行在云南省河口县郁郁葱葱的牛油果林,还是漫步于海南岛苍莽逶迤的橡胶园,亦或行走在广西田东县国家芒果种质资源圃,看着科技人员仔细记录一串串翔实数据,我都能深切感受到一份沉甸甸的希望。

然而,这种希望背后,是同样沉甸甸的压力。全球种业竞争加剧、极端气候频发、资源流失风险增大、遗传多样性变窄……热带作物种质资源保护和利用面临的这些“痛点”,已成为高悬在我国热带农业头上的“达摩克利斯之剑”。

为抢救一份濒危热带种质资源,科研人员常常要与时间赛跑。一场意外大火、一次随意砍伐、一轮农业开垦,都可能让许多野生近缘种和古老地方品种永远消失。每一次迟到的发现,都是深刻警示:那些沉默的古树,等不及我们。种质资源收集只是第一步,如何科学、长效保护这些宝贵资源,是更严峻的考验。田间保存易受自然灾害和病虫害侵袭,维持成本高;超低温保存、DNA库等现代化、安全的备份保存方式尚未普及,保存体系抗风险能力弱;资源保存“各自为战”,资源共享机制不畅,让“绿色方舟”难以全速前行。面对这些挑战,我们必须构建全方位保护体系。

让资源“活起来”,时间、经费、耐心缺一不可。从加快资源鉴定评价,到推动资源共享利用;从深化产学研协同,到加强国际合作交流,唯有以科技为桨、创新为帆,才能真正守护好这些生命“火种”。

采访越深入,记者脑海中“绿色方舟”的形象越清晰。它不再只是一个比喻,而是由一个个种质资源圃、一份份基因数据、一位位穿梭在热带林间的科研工作者共同构筑的生命堡垒。它的航向,指向国家种业安全和产业发展的未来。

国家粮食安全,系于种质资源。在热带作物种质资源这场守护战中,科技工作者正以智慧和汗水,筑牢我国热带农业创新与农产品供给安全的根基。

这一战,我们输不起,只能赢!

网友评论

网友评论